Hornung / Février : un mois refondateur entre l'engourdissement de l'hiver et le réveil de la nature. En alsacien, Février se dit Hornūng qui vient du vieux-francique hōrning qui se rapproche de Horn soit les cornes et nous rappelle le mois de Cernunnos - le dieu Cerf des celtes. Partons ensemble à la découverte du mois "où les cerfs perdent leurs cornes" qui est aussi le mois de la vigueur fécondante.

Eginard, le secrétaire de Charlemagne nous raconte que c'est l'Empereur lui même qui renomma les mois du calendrier Julien en vieux bas Francique, la langue des Francs. Ces noms furent utilisés jusqu'au XVe siècle en Allemagne, en Alsace et aux Pays-Bas.

- Wintarmanoth (mois de l'hiver) - Janvier

- Hornung (pousse des cornes) - Février

- Lentzinmanoth (mois du printemps) - Mars

- Ostarmanoth (mois de Pâques) - Avril

- Wonnemanoth (mois des merveilles) - Mai

- Brachmanoth (mois des jachères) - Juin

- Heuvimanoth (mois des foins) - Juillet

- Aranmanoth (mois des épis / des moissons) - Aout

- Witumanoth (mois du bois)- Septembre

- Windumemanoth (mois des vendanges) - Octobre

- Herbistmanoth (mois de l'automne) - Novembre

- Heilagmanoth (mois saint) - Décembre

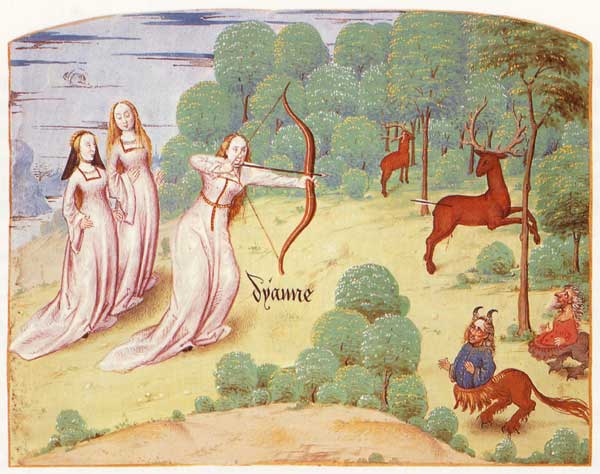

Les recherches de l'historienne Anne Lombard-Jourdan démontrent que Carnaval proviendrait de la même origine et aurait comme étymologie "le mois où les cerfs perdent leurs cornes". Très intéressante hypothèse qui renouvelle le sens donné par l’étymologie latine jusqu’à présent utilisée. Carnaval est la fête païenne la plus célébrée dans le monde chrétien. Elle force l’église à tolérer le port des masques, des cornes, les festins, les beuveries, les danses et les rires bannis du carême.

La symbolique millénaire du cerf représentant de l'immémoriale vigueur fécondante

"Voici donc l'animal porteur d'une forêt de symboles, tous apparentés au domaine obscur de la force vitale. Et d'abord ses bois, par lesquels la nature fait signe : ces deux perches hérissées d'andouillers, façonnées de perlures, rainures, empaumures aux épois aigus, cette ramure dont le nom, la forme et la couleur semblent sortir des arbres et que chaque année élague comme un bois sec, chaque année les refait pour donner la preuve visible que tout renait, que tout reprend vie ; par la chute et la repousse de ces os branchus qui croissent avec une rapidité végétale, la nature affirme que sa force intense n'est qu'une perpétuelle résurrection, que tout doit mourrir en elle et que pourtant rien ne peut cesser. Aussi a-t-elle lié les bois du cerf à l'élan dont elle est tout entière la pérennité. La profusion de la sève qui les nourrit rejoint en lui la richesse de la semence, de sorte qu'il représente l'immémoriale vigueur fécondante, la puissance d'une inlassable sexualité. Son brame les met en scène d'une façon qui frappe l'imagination des hommes.[...]

Aussi a-t-on pris l'animal comme l'expression de la virilité, et par là de la puissance, puis de la suprématie. Pendant des siècles, cerf et seigneur ont été voués l'un à l'autre, il a été fait "noble", un interdit frappait sa viande, son braconnage était puni de mort. Seuls les rois des hommes pouvaient chasser le roi des forêts.[...]"

Extrait de la préface de Pierre Moinot, dans Anthologie du cerf de Jean-Paul Grossin et Antoine Reille avec une éditions Hatier, 1992.

Le symbolisme du cerf était primitivement en étroite relation avec son mode de vie, cycle mythologique et cycle biologique se rejoignaient. En février, le cerf perd ses bois. L'expression alsacienne "Griener Hornung bringt wissi oschtere" qui signifie "Février vert, Pâques blanches" est encore utilisée. Lors de l'équinoxe de printemps, les bois de cerf se renouvellent, mais Cernunnos n'apparaît qu'à partir du mois d'août, lorsqu'il acquiert ses bois majestueux. Redevenu "noble", il devient un "Edelhirsch" un "Hochwild" et entre en rut puis s'accouple. Parvenu au sommet de sa puissance, il rejoint, lors de sa mise à mort symbolique pendant la chasse en automne, le monde de l'Au-delà.

Les vignerons alsaciens faisaient partir le cycle de la vigne, ce jour-là, en démarrant la taille de la vigne. Ils obligeaient ainsi la sève à remonter et à se revivifier pour mieux faire fructifier la vigne. Les opérations de taille dont l'homme s'érigeait alors en unique détenteur étaient clairement assimilées à la puissance fécondante.

Le folklore alsacien a gardé vivantes plusieurs coutumes qui se rattachent directement au cycle mythologique du cerf. L'apparition du "cerf violoneux" , le "Hirzgiger" à Oberhergheim ou bien l'existence dans de nombreux villages de Haute-Alsace d'hommes de paille encore récemment nommés en alsacien "d'Hirsch" coïncide, après Carnaval et avant Pâques, à la résurgence de la vie végétale. De même, les rituels d'inversion, les plaisanteries et licences verbales, la consommation d'alcool et le port du chapeau par les femmes lors du "lundi du cerf" renvoient clairement au symbolisme lié à la fécondité.

Pour en savoir plus, je vous invite à suivre une de mes visites guidées : www.cheminsbioenalsace.fr

Sources :

HELL Bertrand, "Éléments du bestiaire populaire alsacien", Revue des sciences sociales de la France de l'Est, N°12, 1983

PASTOUREAU Michel, Bestiaires du Moyen Âge, Collection Points Histoire, 2020

LOMBARD-JOURDAN Anne, Aux origines de carnaval, Préface de Jacques Le Goff, éditions Odile Jacob, 2005

LOMBARD-JOURDAN Anne et CHERNIGUET Alexis, Cernunnos dieu cerf des Gaulois, Larousse, 2009

GROSSIN Jean-Paul et REILLE Antoine, Anthologie du cerf, éditions Hatier, 1992.

Informations sur l'auteur

fondatrice de Chemins Bio en Alsace , guide conférencière diplômée en Histoire, fille de vignerons alsaciens, passionnée par sa région, vous propose ses services de guidage et d'accompagnement dans la bonne humeur et le respect de l'environnement pour tout public, du junior au senior.

suivez moi sur Facebook